L'Ospedale e la Città

L'Ospedale e la Città

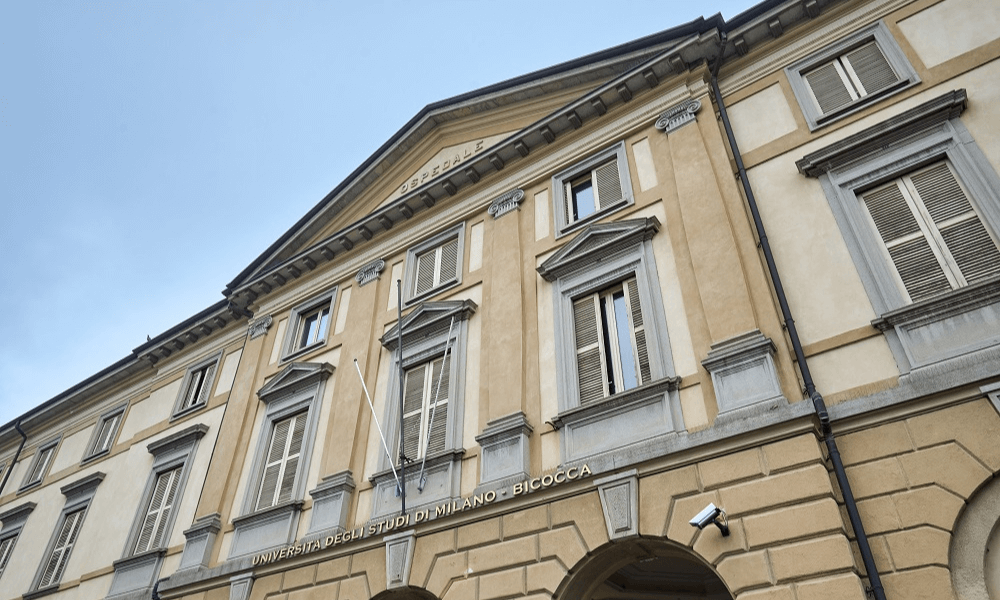

(di Vittorio A. Sironi) "L'ospedale vecchio". Così è chiamato da tutti, con affetto e rispetto, questo luogo dove ci troviamo, non solo per distinguerlo da quello nuovo iniziato nel 1964, più grande e inevitabilmente più lontano dal cuore della città, ma anche e proprio per ricordare il suo legame con la storia e la vita di Monza.

"Antica e pietosa" era la tradizione assistenziale monzese, scriveva nel 1894 G. Chiesi passando in rassegna le istituzione di quella che era allora l'estesa Provincia di Milano, ricordando l'esempio luminoso della fondazione nel 1174, da parte di Gerardo dei Tintori, con i beni ereditati dal padre, del "primo vero e regolare istituto di assistenza per gli ammalati poveri e derelitti" — come scrive sempre il Chiesi —, attraverso la stipula con i Consoli della città di Monza e con il Capitolo del Duomo, una convenzione nella quale si definiva lo stato giuridico e amministrativo della struttura assistenziale "ut cura infirmorum habeant".

Un ospedale dunque per l'assistenza e la cura dei pauperes infirmi: malati perché poveri (la povertà e la fame erano allora la principale causa di malattia) e poveri perché malati (la malattia impediva di lavorare e trasformava in poco tempo chi ne era affetto in indigente). Un ospedale dunque di cui noi quest'anno ricordiamo gli 850 anni della nascita.

Affidato alle cure del comune, pur dipendendo dall'autorità ecclesiastica, di fatto esso mantenne una sostanziale autonomia, essendo dotato di un patrimonio che ne assicurava la sopravvivenza nel tempo. L'ospedale aveva effettivamente costituito per secoli un elemento centrale per l'assistenza dei malati non solo monzesi, ma nonostante i cambiamenti di sede, sul finire dell'Ottocento, rivelava sempre più gravi carenze a fronte delle cresciute esigenze cittadine. L'ospedale infatti ha sempre avuto un rapporto simbiotico con la città. Non solo sotto il profilo assistenziale e sanitario, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano, sociale e finanche economico.

I suoi spazi, ricavati nel 1810 nell'architettura settecentesca del soppresso Seminario in Piazza Isola, erano infatti ormai inadeguati per una medicina che si stava profondamente modificando negli strumenti diagnostici e nei mezzi di cura attraverso la rivoluzione della clinica, con rilevanti conseguenze anche nella concezione degli spazi ospedalieri che andavano concepiti per una sanità che, pur avendo le radici nella caritas cristiana e nella laica hospitalitas, trovava proprio nel "dovere" civile mosso dalla ragione illuminata il suo vero fine: l'assistenza e la cura dei malati evolvente nel loro "diritto" alla tutela della salute.

L'ospedale, visto ormai come "macchina per guarire" diventava il punto d'incontro tra la vecchia prassi ippocratica e il nuovo metodo sperimentale, tra la medicina osservativa e la teoria dei germi suffragata dalla nascente batteriologia, tra l'analisi morfologico-strumentale del corpo malato e l'analisi qualitativo-quantitativa della malattia, attraverso gli esami del sangue e l'osservazione microscopica.

Superati gli schemi a crociera che pure avevano scritto pagine tra le più gloriose dell'architettura rinascimentale lombarda (e non solo: si pensi alla Ca’ Granda di Milano progettato nel 1456 dal Filarete, che divenne punto di riferimento di tutta l'Europa per l'architettura ospedaliera del Rinascimento e dei due secoli successivi), in via di abbandono anche gli edifici ampi e unici basati sul principio della riunione dei malati, a partire dalle seconda metà dell'Ottocento, secondo le nuove concezioni mediche, iniziava a prevalere il criterio della separazione ambientale per consentire la divisione dei malati in relazione alle diverse forme patologiche.

Agli inizi del 1890 una ricognizione all'ospedale, come rileva una relazione medica del tempo, suscitava un'"impressione dolorosa" per l'insalubre ubicazione dentro la città, per "l'infelice disposizione delle sue infermerie, la promiscuità di servizi, l'impossibilità di una completa separazione di forme contagiose, l'angustia dei locali d'ambulanza, le deplorevoli condizioni e la sede della camera anatomica". Erano condizioni che non solo non erano congrue con la scienza medica del tempo e con l'aumento e il cambiamento dell'utenza ospedaliera, ma che erano anche inadeguate per una società com'era quella monzese di fine Ottocento in piena trasformazione.

Compaiono nuove figure sociali sempre meno ascrivibili alle categorie dei poveri e dei cronici, più contraddistinte da una mobilità dinamica che rompe gli statici equilibri di cronicità. Tra le cause principali di questo fenomeno le modificazioni profonde del mercato del lavoro: crisi dell'agricoltura e della bachicoltura, espansione artigianale e manifatturiera, consolidarsi del processo di industrializzazione, crescita delle aree urbane con incremento della popolazione. La città si apre alle nuove istanze sociali, sempre più consapevole della propria tradizione filantropica favorita da una crescente floridità economica e riscopre con orgoglio di essere di essere, con la Villa del Piermarini, luogo privilegiato di villeggiatura dei regnanti e della corte reale.

Per l'ospedale occorreva dunque una soluzione radicale. Proprio la benevolenza di Re Umberto I, che intendeva suggellare in un modo speciale nel settore della beneficienza il suo attaccamento alla città favorisce una positiva soluzione.

Il 12 novembre 1890 il ministro della Real Casa Urbano Rattazzi informava il sindaco Giuseppe Bergomi dell'intenzione di Sua Maestà di "fare un atto di beneficienza duratura prova del suo affetto verso la città", chiedendo al Municipio di "studiare una proposta per mandare a compimento questo proposito" individuando ciò che più abbisognasse di una donazione finanziaria.La costruzione di un nuovo ospedale sembrò subito la risposta più adatta per il profondo significato civile che andava ad assumere in una città dove i processi di espansione richiedevano anche la tutela sanitaria attraverso azioni mirate a proteggere il benessere generale e a combattere gli squilibri sociali.

Nel dicembre 1890 il corpo medico ospedaliero, costituito dal direttore dell'ospedale Luigi Erba, dal primario chirurgo Ercole Viganoni e dai medici Felice Viscardi, Cesare Cerini, Attilio Savio e Francesco Cavallini, aveva già individuato le linee generali che dovevano governare il futuro complesso, pensato per essere dotato di circa 200 posti letto, esteso sopra un'area di circa 40mila metri quadrati e composto da parti distinte: una struttura cosiddetta "a padiglioni".

Un edificio principale prospiciente la pubblica via destinata ad accogliere pronto soccorso, accettazione, ambulatori, uffici (direzione, archivio, biblioteca) e servizio di farmacia, mentre gli alloggi dei medici assistenti dovevano situarsi nel corpo di fronte. Costruzioni diversificate e disgiunte erano invece da realizzare per i vari reparti di degenza, le sale operatorie, le attrezzature di servizio. Infatti "i moderni postulati dell'igiene e dell'arte della salute" erano alla base di quella proposta, in cui si dava forte rilievo alla necessità che i fabbricati sorgessero in "luoghi adatti", che fossero "affatto isolati", che i servizi fossero alloggiati in "costruzioni apposite", che i pazienti con malattie infettive avessero "apposito comparto".

Tutto ciò rispondeva all'idea che per la tutela e la salute dei pazienti occorresse realizzare una nuova configurazione di volumi in grado di "disseminare il malato" in vaste estensioni di spazio, concordemente all'idea che la salubrità di un luogo di cura era proporzionale alla quantità delle superfici esposte.

A questi precisi orientamenti, medici e igienici, rispondeva la proposta elaborata su incarico del Sindaco, dall'architetto milanese Ercole Balossi Merlo, che inviata nel maggio 1891 al sovrano ottenne la sua approvazione, sicché, come recitava una nota ufficiale di risposta al Sindaco, "essendo volere di sua Maestà il Re di stabilire sin d'ora la somma con la quale contribuirà alla fondazione del Pio Istituto, la Maestà Sua mi ordina di dichiararLe di avere destinato al compimento dell'opera, se e quando si farà, lire cinquecentomila".

Dopo alterne vicende politico-amministrative il primo passo verso la realizzazione dell'opera fu la scelta nel maggio 1893 di un terreno appartenente in parte alla Congregazione di Carità e in parte alla ditta Cugini Fossati, in località Cascina Scotti, a sud-est della città lungo la direttrice di Corso Milano. I lavori iniziarono nel 1894 e procedettero senza ostacoli sino al novembre 1896. Nacque così la cittadella ospedaliera che ancora oggi vediamo, distesa tra il verde e innervata da un vero interno sistema di comunicazione, come una vera organizzazione microurbanistica.

Il nuovo ospedale, intitolato a Umberto I, venne inaugurato il 21 novembre 1896. Per il giorno della cerimonia, un sabato, uno dei padiglioni dei cronici fu trasformato in un ampio salone alle cui pareti furono posti i ritratti del re e della regina, mentre dal soffitto pendevano stendardi con gli stemmi di casa Savoia, del Montenegro e delle città di Monza: il più antico con la luna crescente in campo azzurro e quello più recente con croce e corona ferrea. Fuori erano presenti anche gli stendardi di diverse associazioni cittadine: la Lega cattolica del lavoro, la Società operaia cattolica di mutuo soccorso, le sezioni di Monza e di Milano dell'Esercito, i Carabinieri in congedo, le rappresentanze delle scuole (elementari, ginnasio, istituti tecnici).

Il re e la regina, dopo i discorsi ufficiali, accompagnati da numerosi nobili cittadini e dalle autorità civili e religiose, visitarono i vari padiglioni. L'inaugurazione si concluse con la scoperta nell'atrio principale del busto del re. Grazie alla generosità reale che aveva consentito la realizzazione del nuovo ospedale si rafforzava cosi il legame tra la città e il re, tra la società monzese e la politica assistenziale locale.

Qualche anno dopo, il regicidio, avvenuto proprio a Monza il 29 luglio 1900, cambiava radicalmente tutto: la storia della nazione, ma anche la vita e le vicende della città, ansiosa, come scriveva il giornalista della "Gazzetta di Venezia" Jacopo Dal Forno commentando la vittoria della coalizione democratico-socialista nelle elezioni amministrative che s'erano appena svolte, "di fare la repubblica".

Mutava la politica assistenziale del comune, meno incline a intervenire direttamente e restia a fornire il sostegno economico necessario all'ospedale che si trovava spesso in difficoltà, sicché nei primi decenni del Novecento fu la generosità dei privati a sopperire spesso alle necessità dell'ancora giovane nuova istituzione sanitaria. I cittadini erano "affezionati" al loro ospedale e il suo rapporto con la città non venne mai meno. Mentre cambiava, in armonia con le leggi nazionali, l'assetto giuridico del nosocomio, la necessità delle opere di ampliamento e di rinnovamento dell'Umberto I nella nuova funzione di Ospedale Capo Circolo vennero sostenute in parte grazie all'intervento pubblico ma in ancora più larga misura attraverso la beneficienza privata.

Nel 1947 l'ospedale, dopo lunga polemica politica. Cambiò nome riacquistando la denominazione originaria di "San Gerardo dei Tintori". Divenuto poi "Ospedale di Prima Categoria" con l'andare degli anni gli sviluppi della medicina e della sanità misero sempre più in luce i suoi limiti legati alla vetustà e alla fatiscenza delle strutture, per cui dalla metà degli anni Cinquanta s'iniziò a pensare a una "radicale soluzione", la costruzione a nord ovest della città di un nuovo e più funzionale ospedale, la cui prima pietra venne posta il 14 novembre 1964. Si sarebbe dovuto aspettare però il 1980 per iniziare il trasferimento dei primi reparti dal vecchio ospedale di Via Solferino al nuovo ospedale di via Pergolesi.

Oggi il complesso del vecchio ospedale merita una doverosa riqualificazione: edilizia, urbanistica, sanitaria, culturale. Perché il legame tra l'ospedale e la città è sì prima di tutto quello di avere una struttura efficiente sul piano sanitario, ma è anche quello di recuperare e mantenere una memoria storica che rappresenti sempre un punto di riferimento per la città e che sappia indicare la direzione da seguire per perseguire costantemente i valori etici, sociali e culturali che rappresentano il fondamento di una comunità in perenne cammino come quella realizzata nel tempo dai cittadini di Monza.

Indicazioni bibliografiche

E. Marelli, Un santo, un re, una città. Storia dell'Ospedale di Monza, Laterza. Roma-Bari 1996

O. Selfavolta, Monza tra Ottocento e Novecento: luoghi edifici e attrezzature della città moderna, in "Monza. La sua storia" (a cura di F. de Giacomi ed E. Galbiati per Associazione Pro Monza), Silvana Editoriale, Milano 2002, pp. 368-399.